ベイトタイプを待ち望んでいた方も多いはず。今夏にはリリース出来る予定だ。

およそ3シーズンに及んだ開発期間を経て、日の目を見ることが出来るようになった。

およそ3シーズンに及んだ開発期間を経て、日の目を見ることが出来るようになった。

その全貌を記しておきたい。

初めて一般へ公開したのは、2013年の春。

横浜のフィッシングショーにおいて、

横浜のフィッシングショーにおいて、

『C・N・T素材』と『グラス素材』を掛け合わせた試作モデルを参考出品した。

そう、今回のメイン素材は『グラス』。

察しの良い方なら、気付いたかもしれないがグラス素材を100%使用したジギングロッド

『OCEANIA-オーシャニア-』をベースにC・N・T素材 を配合して作り上げたロッドだ。

(オーシャニアを見直す事から全ては始まった)

(2013年フィッシングショーにて参考出品したサンプル)

なぜグラス?、と疑問に思われただろう。

この素材特性は使用可能なジグウェイトを広げ、軽いジグから重いジグまで幅広く対応が可能にする。

また、圧倒的な粘り強さと言える。

その強さに『 C・N・T 』を配合したらどうだろうか?

粘りと粘りを掛け合わせたブランクは、他が追随しないレベルのモノを作れると見込んだからだ。

ウィークポイントは、自重と反発力の無さ。

カーボンに比べると、軽さや反発力は劣る。

早いピッチでジグにキレを求めるとカーボン素材が向いていると言える。

逆を言えば、スローなワンピッチで誘うにはグラスが一番適している素材なわけだ。

ベイトタイプにしたことで、狭いレンジの中で細かな誘いを多く行いやすい。

欠点を有していても、それを上回るパフォーマンスを持てば唯一無二のロッドとなるのだ。

開発の舞台となったフィールドは、瀬戸内海 来島海峡。

そこは大小様々な島が点在し、干満の差から生まれる複雑で強烈な海流が出来る。

もちろん水中の変化も激しく、水深60mから20mへ急激に駆け上がるなど複雑極まりない。

同じく急流のエリアは瀬戸内海に点在しており、鳴門 や クダコ なども有名なエリアだ。

こういったフィールドに大型の青物が差してくる。

中層に浮いていれば良いが、大抵は底付近で餌を待ち構えている事が多く、

底が取れなければ釣りにならない。

時として100gのジグを使うことがあれば、300gでさえも底が取れない場合も多々ある。

水深は浅くてもだ。

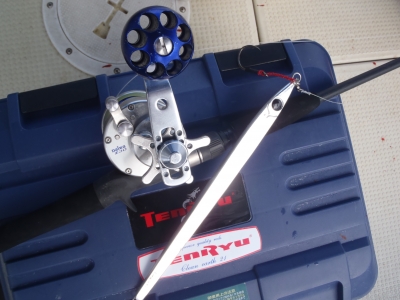

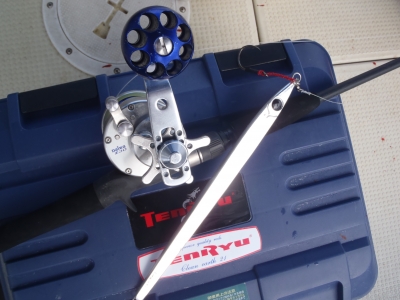

(テスト時のタックル)

こうした場所でジグを落とす場合、スピニングタイプだとレンジコントロールが難しく、

着底が分かり難いと即根掛かりだ。

川の様な激流の中でジグを操り、根がキツイ事を考えると太いラインが欲しくなる。

そういった事からベイトタックルが生きてくる。

着底した信号を捉えやすいことがベイトタイプの利点だろう。

一日中ジャークを繰り返すことを考えると、アングラーへの負担を軽減できることが前提だ。

正に オーシャニア は、この釣りにピタリとハマっていた。

OC581B-4 や OC581B-6 といったモデルが、今までその役を担ってきたのである。

しかし、時代は流れ道具は進化する。

もっと細やかな使い分けが必要となってくるのだ。

状況に応じてジグを変え、その変化へ対応していく。

C・N・T素材 や チタンフレームKガイド 、リールシート形状など、

そう、今回のメイン素材は『グラス』。

察しの良い方なら、気付いたかもしれないがグラス素材を100%使用したジギングロッド

『OCEANIA-オーシャニア-』をベースにC・N・T素材 を配合して作り上げたロッドだ。

(オーシャニアを見直す事から全ては始まった)

(2013年フィッシングショーにて参考出品したサンプル)

なぜグラス?、と疑問に思われただろう。

この素材特性は使用可能なジグウェイトを広げ、軽いジグから重いジグまで幅広く対応が可能にする。

また、圧倒的な粘り強さと言える。

その強さに『 C・N・T 』を配合したらどうだろうか?

粘りと粘りを掛け合わせたブランクは、他が追随しないレベルのモノを作れると見込んだからだ。

ウィークポイントは、自重と反発力の無さ。

カーボンに比べると、軽さや反発力は劣る。

早いピッチでジグにキレを求めるとカーボン素材が向いていると言える。

逆を言えば、スローなワンピッチで誘うにはグラスが一番適している素材なわけだ。

ベイトタイプにしたことで、狭いレンジの中で細かな誘いを多く行いやすい。

欠点を有していても、それを上回るパフォーマンスを持てば唯一無二のロッドとなるのだ。

開発の舞台となったフィールドは、瀬戸内海 来島海峡。

そこは大小様々な島が点在し、干満の差から生まれる複雑で強烈な海流が出来る。

もちろん水中の変化も激しく、水深60mから20mへ急激に駆け上がるなど複雑極まりない。

同じく急流のエリアは瀬戸内海に点在しており、鳴門 や クダコ なども有名なエリアだ。

こういったフィールドに大型の青物が差してくる。

中層に浮いていれば良いが、大抵は底付近で餌を待ち構えている事が多く、

底が取れなければ釣りにならない。

時として100gのジグを使うことがあれば、300gでさえも底が取れない場合も多々ある。

水深は浅くてもだ。

(テスト時のタックル)

こうした場所でジグを落とす場合、スピニングタイプだとレンジコントロールが難しく、

着底が分かり難いと即根掛かりだ。

川の様な激流の中でジグを操り、根がキツイ事を考えると太いラインが欲しくなる。

そういった事からベイトタックルが生きてくる。

着底した信号を捉えやすいことがベイトタイプの利点だろう。

一日中ジャークを繰り返すことを考えると、アングラーへの負担を軽減できることが前提だ。

正に オーシャニア は、この釣りにピタリとハマっていた。

OC581B-4 や OC581B-6 といったモデルが、今までその役を担ってきたのである。

しかし、時代は流れ道具は進化する。

もっと細やかな使い分けが必要となってくるのだ。

状況に応じてジグを変え、その変化へ対応していく。

C・N・T素材 や チタンフレームKガイド 、リールシート形状など、

その使い易さは試作を繰り返される度にアップグレードされていった。

オーシャニア と比べると、 『C・N・T』 の効果で

若干の張りを感じられ、僅かだがカーボン寄りの弾性感がある。

それはプラスの方面へ働き、ダルさが解消した分、ジグを操作時のブレが少なくなった。

唯一悪いと言えるのは、他のロッドに戻れなくなることだ。

中毒性を持ったロッドなのかもしれない。

次回、各機種に迫っていきたい。お楽しみに。

オーシャニア と比べると、 『C・N・T』 の効果で

若干の張りを感じられ、僅かだがカーボン寄りの弾性感がある。

それはプラスの方面へ働き、ダルさが解消した分、ジグを操作時のブレが少なくなった。

唯一悪いと言えるのは、他のロッドに戻れなくなることだ。

中毒性を持ったロッドなのかもしれない。

次回、各機種に迫っていきたい。お楽しみに。

JUGEMテーマ:フィッシング